4月1日、震災後初となる輪島のヤナギバチメ漁が解禁しました。未だ多くの制限がかかる中で漁師と漁協が苦労して水揚げしているところ、飲食店と連携してこれまでなかった初の試みが動き出しました!

※ヤナギバチメとは「ウスメバル」の地方名です

水揚げが制限される中、できることはないか?

きっかけは4月14日の(一社)日本回転寿司協会による輪島の現地視察での意見交換会でした。そこでは、震災後1年以上経過した今の状況が中々知られていない、多くの制約がある中での漁業再開だ、ということを知っていただいたとともに、4月から解禁されたヤナギバチメをどうお店で使えるかという意見交換も行われました。

美味しい魚で刺身にも、煮付けにも塩焼きにもなんでもあう魚。この地域の刺し網は、止め網(網を仕掛けて、翌日以降に網をあげる)をしない、網を仕掛けて数時間で網をあげて魚をとる方法なので非常に鮮度がよいそうです。そのせいか輪島の漁師に美味しい食べ方を聞くと、ぜひ刺身で食べてほしい、と言いますが、実際に寿司屋にその鮮度、その良さが伝わるには、自分たちでも何か出来ることはないだろうか?とこの意見交換をきっかけに考えるようになりました。

後日、県漁協輪島支所にて、刺し網漁師が集まり、意見交換の際に出た評価と様々な意見を共有しながら、自分たちで出来ることについて話し合った結果、すべての魚には難しいが、一部の魚だけでも洋上で「沖〆(血を抜いて鮮度を保つ方法)」をしてみようとなりました。

飲食店の心意気!生産者と飲食店との連携で店頭へ

次はその魚を実際にお店で扱ってどのような評価だったかを教えてくれるところがあるか、という問題でしたが、ここはすぐに今回の地元の「金沢まいもん寿司」がぜひ使ってみましょう!と快諾していただきました。金沢まいもん寿司本店で使うタイミングはGW明けの週末となり、そこにあわせて、魚を運び込めるよう、輪島での水揚げ、金沢への陸送、そこから店舗搬入、お店での下準備(魚の処理だけでなく、メニュー表の作成など)。様々な過程を皆が協力しながら実際に店舗に並べることとなりました。

5月10日(土)10時半。金沢まいもん寿司本店には30分前にも関わらず、すでに30名ほどが並んでいました。夫婦からカップル、県内外様々な客層がいるのをみると、本当に多くの方が石川県にきて、海産物を求める人が多いことがよくわかります。列に並びつつ、これだけニーズはある、あとはもっと地元石川県産の魚をもっと知ってもらい、食べたい、というファンを増やさねば、という気持ちがより一層強まりました。

漁師の呼び名「つんのめ」で売り込む!

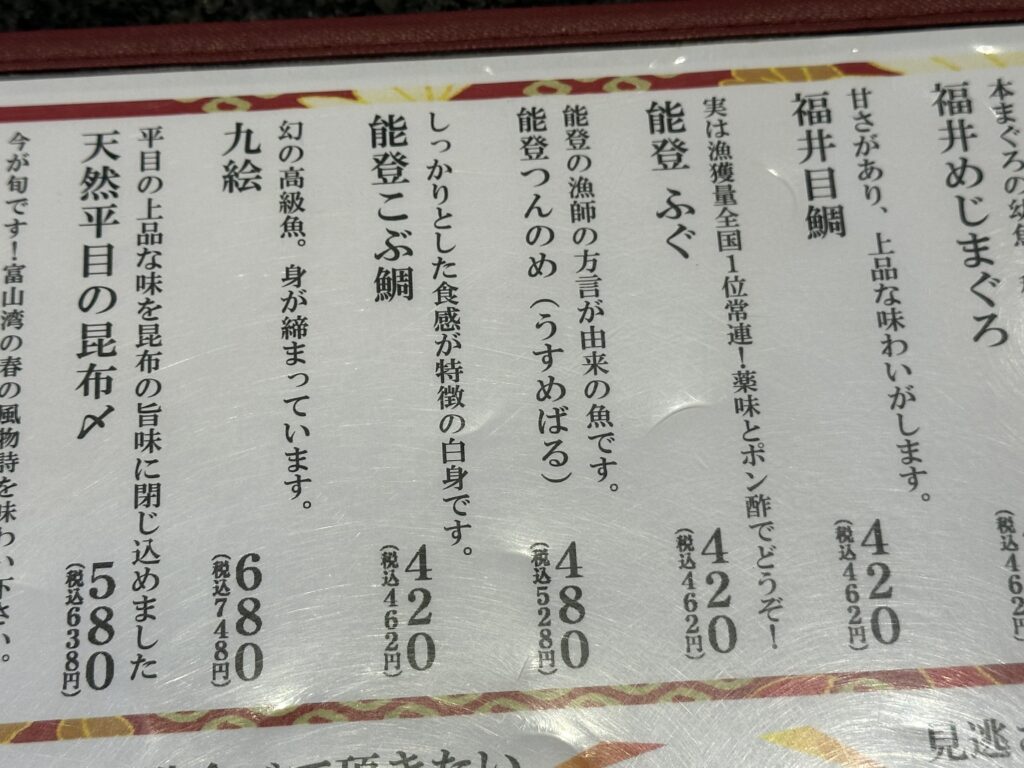

いよいよ11時開店。店内に入ると、気持ちのよい挨拶に出迎えられ、席に案内されました。武家屋敷のような佇まいで洗練された店内は、中央に職人さんがいて直に握りたての寿司を渡してくれる。対話を大事にする「金沢まいもん寿司」ならでは、です。今日のおすすめを見てみると、目立つところに「能登つんのめ(うすめばる)」の記載が。“つんのめ”とは、輪島でのヤナギバチメ(ウスメバル)の呼び名です。金沢まいもん寿司さんから、呼び名は大事、と「ヤナギバチメ」よりも「つんのめ」の方が良いのでは、と提案がありこのような表記になりました。

「つんのめ」の語源・・・輪島のヤナギバチメ漁は実は50年前から始まった、比較的新しい漁業です。当時を知る漁師に語源を聞くと、メバル類の中でも深い水深帯に生息するため、船に揚げると、水圧差で目や内臓が突き出すことから、「突き出した目」→「ツンの目」→「ツンノメ」「つんのめ」と呼ばれるようになったそうです。

早速注文し、食べてみましたが、さすが昨日水揚げしたばかり、鮮度抜群です。コリコリとした食感で噛んだあとから旨みが出てくる、非常にさっぱりとした上品な味わいでした。石川県というと「のどぐろ」をイメージされますが、あの脂っぽさと対極にある魚という感じです。醤油のあとに塩でもいただきましたが、これまた旨みがより引き立つ味わいでした。漁師が塩を少しつけて食べることもある、というのも納得です。

お知らせ 5月10日(土)〜12日(月)(なくなり次第終了!)

5月10日から3日間、特大サイズの「能登つんのめ(ヤナギバチメ)」がなくなり次第終了ですが、金沢まいもん寿司本店で食べられます!その後については天候や漁模様次第、となります。詳しくは、金沢まいもん寿司のSNSをご覧ください。ここでは、日々地元の魚を中心におすすめの魚を紹介しています。

X アカウント

うまいもんくん

Instagramアカウント

金沢まいもん寿司公式 / 金沢まいもん寿司本店

株式会社エムアンドケイ(金沢まいもん寿司)からメッセージ

石川県は魚が美味しいとよく言われますが、のどぐろだけじゃない、魅力的な魚がたくさんあります。例えば「つんのめ(ヤナギバチメ)」では”第2ののどぐろ”にもなりうる魚だと思いますし、震災以後、様々な葛藤の中水揚げしていると聞きました。そういったストーリーを直接お客様に伝える、人との接点を大事にして価値あるものとしてこれからも届けていきたいと思います。石川の魚を世界へ!

(専務取締役 木下隆介)

取材:島田 拓土(しまだ ひろと)

石川県農林水産部水産課

1988年生まれ 石川県金沢市出身。2011年長崎大学水産学部卒後石川県庁入庁。経営指導グループで藻場保全、団体指導、担い手担当、2014年に水産庁漁業調整課指定2班に出向し、沖合底びき網の担当、2016年に石川県に戻り漁業調整、資源管理を5年間担当し、2021年より現在の企画流通グループ流通、県産魚PR、水産業の成長産業化などを担当。魚は釣るより食べる&作る専門で大学の時のバイト経験を活かして実は調理師免許をもっている。