近々公開予定の豊洲でのイベントにて、「漁師飯」をパネル展示するとのことで、面白いものがないか探していたところ、輪島の漁師さんから料理名を聞いてもわからない、いや初耳だらけのこれぞ「ザ・漁師飯」を聞いたため、実食含め3つ紹介します。なお、あるある話ですが、いずれも「口伝」のためレシピがなく、これまた来月にでも直接料理してもらい後日掲載したいと思います。

①大根のにざえ(にぜえ)

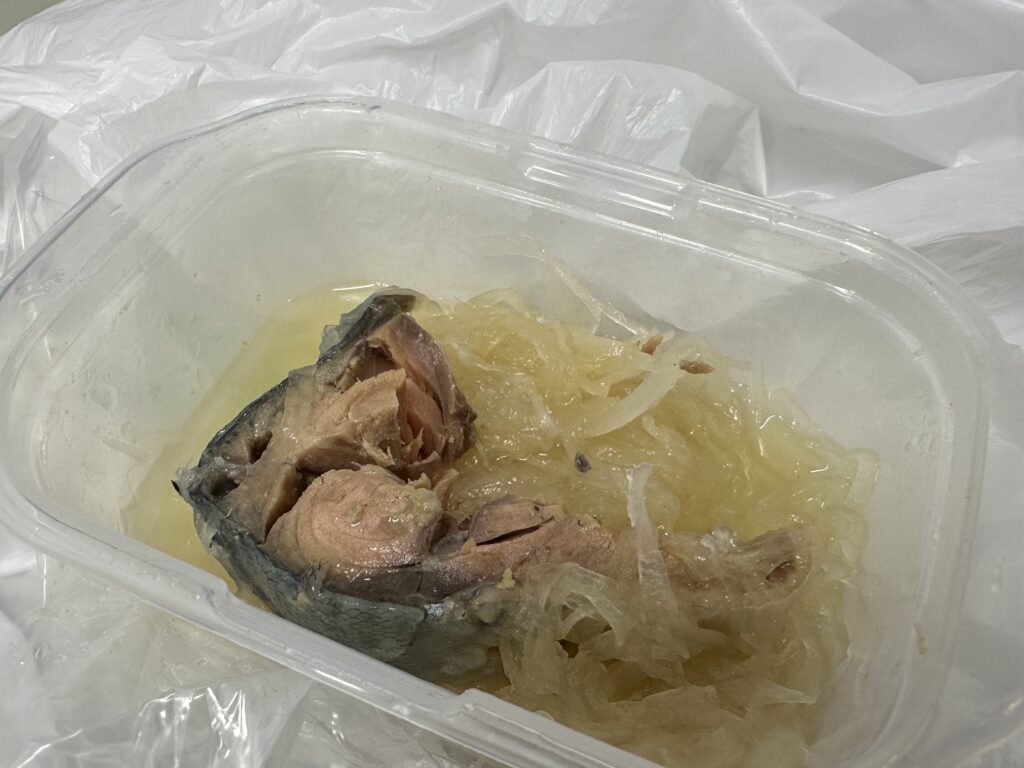

一番衝撃を受けた1品。サバ(イワシでも可)の糠漬けを切って、出汁とともに大根と煮たもの。

メインは料理名にあるように大根です。冬場には大根を白菜に代えても美味いそうです。

大根の切り方にも家ごとにカラーが出るそうで、電話でこの料理を聞いた時にはてっきりおでんのような輪切りなのかと思いきや、後日改めて聞くと、薄く削るように削ぎ切り、もしくは短冊切りにするそうです。写真の大根は千切りですが、別の漁師に言わせれば、これは上品すぎる!とのこと(笑)

漁師飯あるあるですが、もともとは漁師の操業中のまかない飯だったそうです。船の上で冷蔵設備もない中、糠漬けの鯖と大根があれば、大根をその場で削ぎ切りにして、水で炊くだけで完成。しかも大根は下茹でもせずに入れるので、薄切りですぐに火が通り、今の言葉でいえば超タイパな料理です。

写真撮影用に作ってくれた漁師が、食べてみたら?と渡してくれたため、実際に食べてみたのですが、確かに大根が良く染みて非常に美味いですが、これだけで食べるには塩辛く、ご飯や酒が欲しくなる1品でした。生臭さは思ったよりなく、もちろん自分がある程度魚好きだからかな?というのもあるかもですが、初めての方でも意外にいけるのでは??という味わいでした。

今はこの糠漬けのサバの入手が難しいそうです。というのも、震災前に漬けたものが納屋や倉庫ごと被災してしまったためです。最初に声をかけた漁師さんが貴重な糠漬けのサバを探し出して、作ってくれました。一緒にこれを食べた別の漁師からは、「やはり時々無性に食べたくなる輪島の料理のひとつ。震災前当たり前にどこの家でも食べていたものが、食べられなくなるなんて思ってもみなかった」と話していました。

②けんぞのおつけ(おからの味噌汁)

続いては、汁物の紹介です。おからのことを「けんぞ」、味噌汁のことを「おつけ」というのですが、名前のとおり、味噌汁の具におからをいれたものです。これも聞いただけで、ん?おからを味噌汁に?むせるのでは?と思いましたが、そのとおり飲み慣れていない人が飲むとむせるそうです(笑)

聞いた漁師からは、当たり前に飲んでいたので、むしろなんで皆おからの味噌汁を知らないのか?と言われたほどです。なお、写真は野菜と一緒ですが、おからの他にカタクチイワシやマイワシをぶつ切りにしていれる、もっと漁師飯らしい「おつけ」もあるそうです。

③べん漬け(いしる漬け)

最後は、お漬物です。いしる(魚醤)で漬けただけのものですが、これはもしかすると他地域でもありそうです。魚醤は魚でもイカでもどちらのものでもいいそうで、こちらも実食しましたが、いしるの旨味がしっかり染みて、大根のパリパリの食感とあわさり、非常に美味しかったです。普通に居酒屋であったら頼みたいメニューです。もちろん各家庭にオリジナルの味付けがあるのでしょうが、漬物といえば、これが王道だそうです。

その他、夏のこの時期になると、定置網で水揚げされる「飛魚」を干してあごだしを作る材料にするのですが、その飛魚の卵や白子を甘辛い醤油で炊いたものをどの家庭でもよく食べていたという話や、先の記事で掲載している「つんのめ(ウスメバル)」は唐揚げが美味い、という話であったりと、聞けば聞くだけその土地の文化、歴史、漁業の様子から生まれ出す様々な「漁師飯」が山ほどありそうでした。また次回、漁師飯もぜひレポートしていきたいと思います!

取材:島田 拓土(しまだ ひろと)

石川県農林水産部水産課

1988年生まれ 石川県金沢市出身。2011年長崎大学水産学部卒後石川県庁入庁。経営指導グループで藻場保全、団体指導、担い手担当、2014年に水産庁漁業調整課指定2班に出向し、沖合底びき網の担当、2016年に石川県に戻り漁業調整、資源管理を5年間担当し、2021年より現在の企画流通グループ流通、県産魚PR、水産業の成長産業化などを担当。魚は釣るより食べる&作る専門で大学の時のバイト経験を活かして実は調理師免許をもっている。