当日は快晴!いよいよ始まる緊張の直前準備

当日は快晴、きれいな青空が広がり、さほど暑くもなく、風もほどよく吹いて非常に良い天気に恵まれました。

朝5時過ぎ、定置網漁が当日の朝に水揚げをするというので、その様子を港に見に行きました。底びき網漁は時化の中での操業だったこともあり、販売する魚の量が少なく心配でしたが、帰港した定置網漁では、8~9トンのサワラ、アジ、サコダイ(チダイ)、など様々な魚が水揚げされ、十分な量を感謝祭用に確保してもらいました。

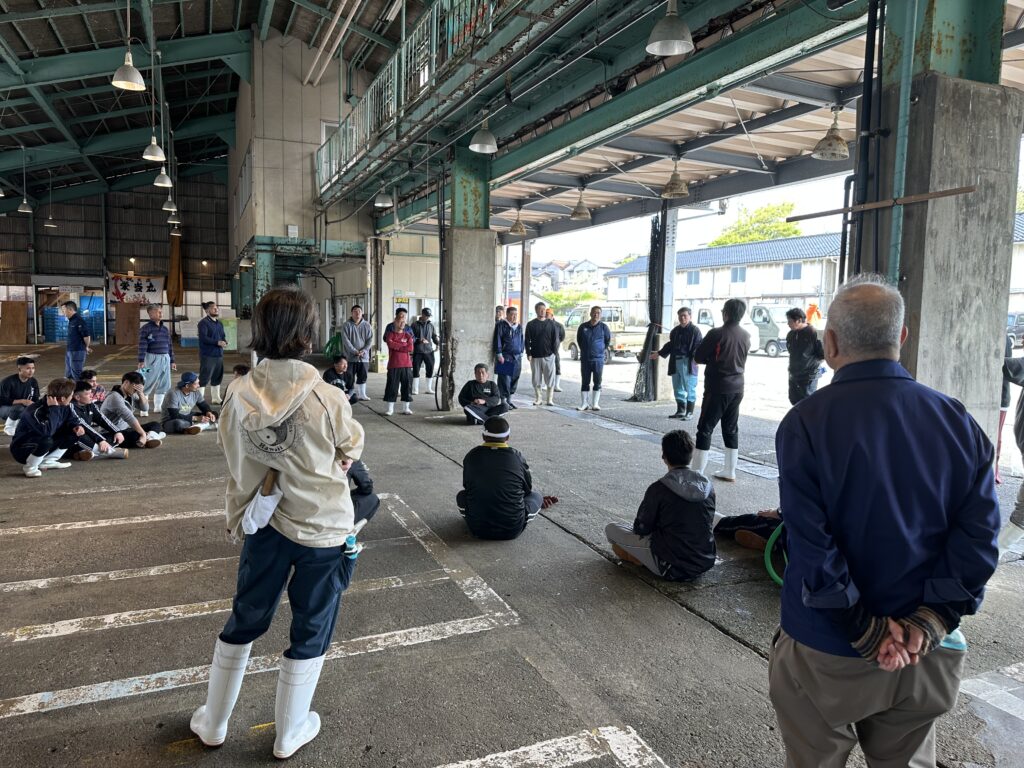

朝7時前には底びき網の漁師も集まりだし、各自が漁船に前日準備した大漁旗を掲げて、残りのライン引きをしたり、販売する魚をザルに乗せたり、駐車場係が各々配置に付くなど、最後の準備を始めました。

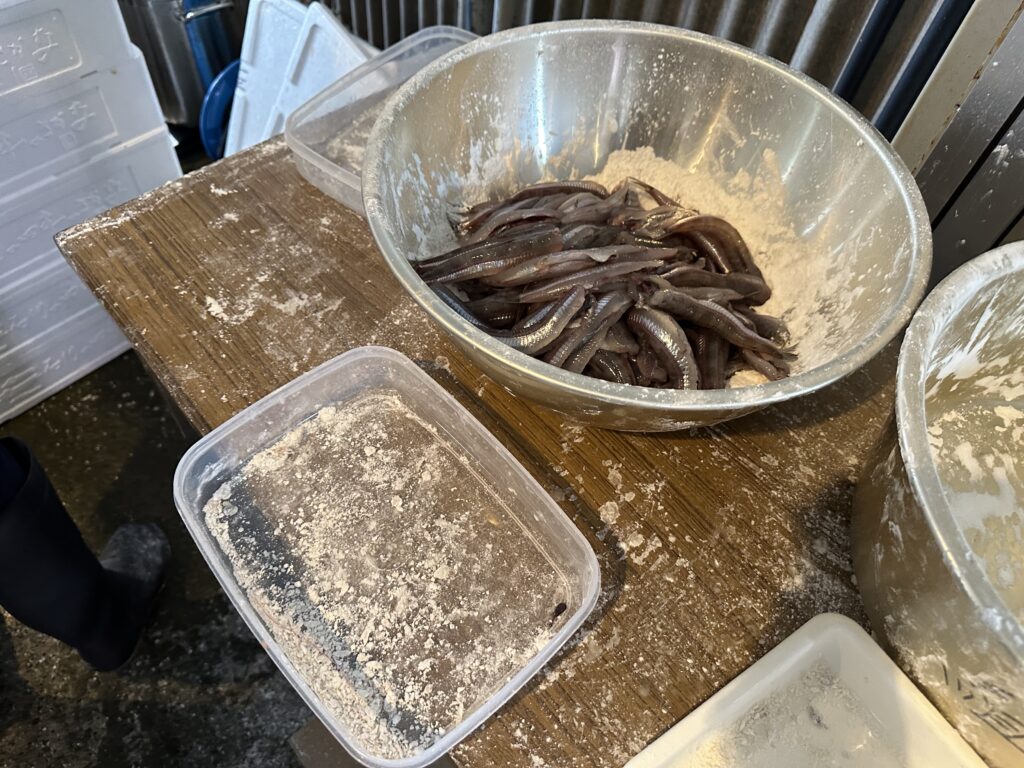

婦人部のみなさんは7時半に集合し、「メギス唐揚げ」「甘えび唐揚げ」「甘えび味噌汁」の準備です。 ここからは、お湯を沸かしたり、慣れないフライヤーをあれこれ触りながら試しつつ(誰も使ったことがないので、こーじゃない?あーじゃない?と触りながら正解をみつけていました(笑)。甘えび、メギスの粉付け、POPの作成もろもろ、、、、の作業をしていると、あっという間に開場の時間が迫りました。

開場前200名近くの列!怒涛の1時間

開場の1時間前にはすでに30名ほどが並び始め、30分前にはずらりと100名以上が、開場直前にはもう200名近くが鮮魚売り場、飲食売り場前にそれぞれ列を作り、いよいよという緊張感が張り詰めます。

開場へのカウントダウン。ここまで来るのに多くの苦労があり、皆の顔には無事に人がたくさん来た安堵感と、この人数が入るのかという、目の前の混雑への緊張感が見えました。

10時きっかりに入口前のテープカット、いよいよ開始!

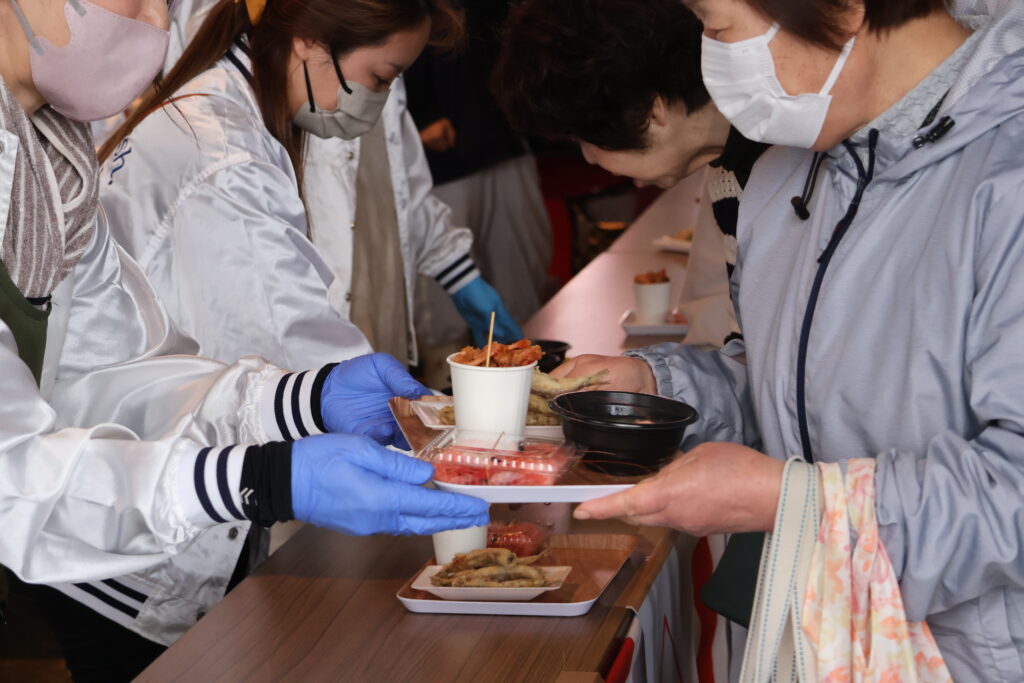

ここからは筆者も飲食売り場で、トレー回収に追われ1時間はまったく動けませんでしたが、とにかく列は途切れることなく、続いていました。漁師が自ら獲った魚を消費者に対面で販売してみて、何が人気なのか、何が求められているのか、そして自分たちが獲った魚を求める人がこんなにいるんだ、と本当に肌で感じる時間だったように思います。

いざ始まると、バイ貝、アジ、カワハギ、ガスエビ、甘エビなどがあっという間に売れていきました。1時間半ほどが経過すると徐々に鮮魚売り場はスペースができて、残っている魚のラインナップは、甘えびの小サイズ、カレイの大サイズ、サワラでした。日頃から魚を見て、食べている筆者からすれば、この鮮度、このボリュームでこの価格は超お買い得!と感じてしまいますが、やはり料理のしやすさ、食べ方が分かっている魚が売れ行き上位でした。

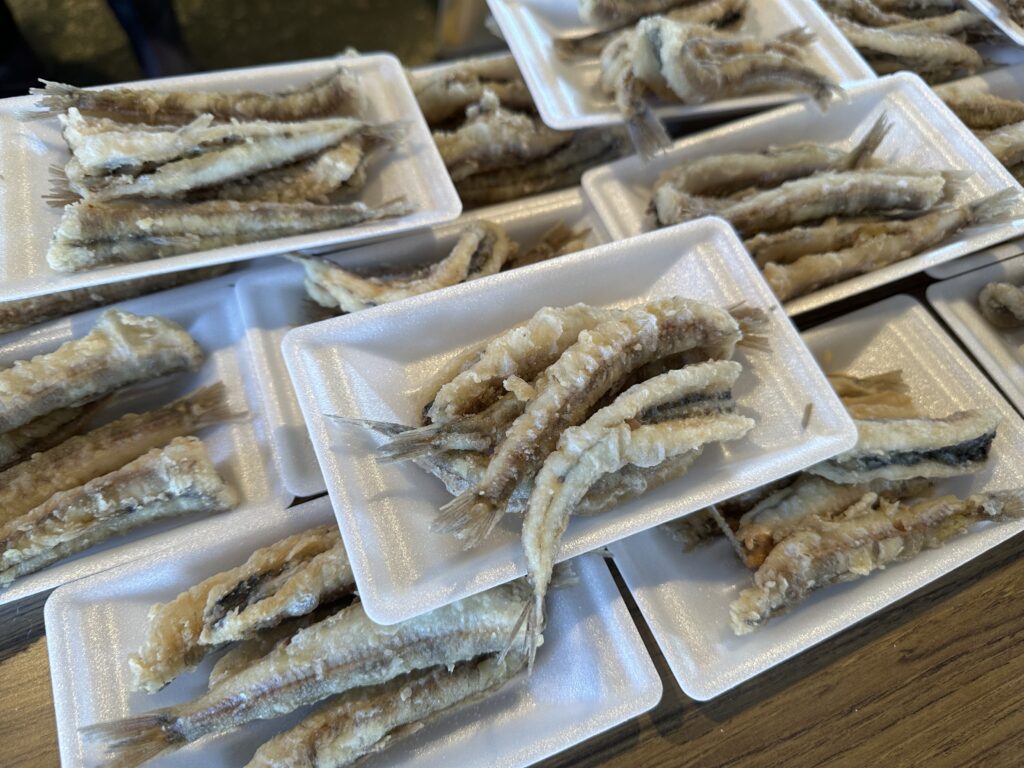

飲食売り場では、とにかく甘えびの塩炒りと唐揚げが大人気でした。また特に印象的なのはお年寄りと小さな子供にはメギスの唐揚げが大人気ということでした。(やわらかく食べやすいのかもしれません)結局、飲食売り場では列がずっと続き、途中でトレーや魚が足りないということで、列に並ぶのをストップしてもらったりしながら、12時10分には完売終了となりました。

鮮魚売り場はお昼を過ぎても客足が途切れることはありませんでしたが、大きな混雑はなく、25年ぶりのおさかな感謝祭は予定どおり13時に無事終了しました。

それぞれが気づき・収穫のあった感謝祭り、次年度に向けて

後日振り返りをするそうですが、今回開催してみて各自色々な反省点が出てきたと思います。とにかく魚を食べてほしい、ファンを増やしたい、また漁師が直接消費者と対面で話をすることで今後の漁の参考になれば、という目的はまずは達成できたのではないかと感じました。

「自分たちは魚をとることに特化」はもちろん大事なことで、売るまでをすべて漁師さん自らでやるのは限界があります。そこに、漁協や市場、仲買、小売りがいて食卓に魚が並ぶ今のスタイルは基本としながらも、今回の感謝祭で、生産者には消費者の、消費者からは生産者の双方の目線を感じることができたのではないかと思います。

終わったあとに、「なんでこの魚は人気がなかったのか?」「今年買って食べて、その美味さを知れば来年はまた買いにくるのかも?」などなど異なる漁業種類の漁師が、互いに疲れた顔もしながらも話している、その表情が非常に印象的に残りました。

感謝祭を終えて~漁師のコメント~

<底びき網漁師(愛明丸)船長 北川智生>(おさかな感謝祭の発起人)

昔あった鮮魚即売会を知らない若い人が率先して準備から当日も動いてくれたのがよかったです。 加賀市内や県内だけではなく、外人や県外(帰省客もいたのかも)の方もいたのでいいPRになったと思います。これを機に毎年開催し、石川県の港のお祭りとして知名度が出てもらえたら嬉しいです。

甘えびの小さなサイズやニギスはあまりスーパーや飲食店でもみかけないかもしれません。スーパーや飲食店では売れるニーズのある魚が並び、こういったものは通常加工場に回ったりしているのが、今回飲食売り場で実際に食べてみて、美味しい、それが簡単に家でも作れる、と分かれば買ってみたいとなるし、スーパーや飲食店にも置いてもらえるようになると思います。

こうした「獲るところから食べてもらうところまで」を漁師が本気になって考える必要があると思うし、そうしたきっかけにこの祭りが今後もなってほしいです。

<関連リンク>

25年ぶりに復活!橋立港おさかな感謝祭開催!(前編)

取材:島田 拓土(しまだ ひろと)

石川県農林水産部水産課

1988年生まれ 石川県金沢市出身。2011年長崎大学水産学部卒後石川県庁入庁。経営指導グループで藻場保全、団体指導、担い手担当、2014年に水産庁漁業調整課指定2班に出向し、沖合底びき網の担当、2016年に石川県に戻り漁業調整、資源管理を5年間担当し、2021年より現在の企画流通グループ流通、県産魚PR、水産業の成長産業化などを担当。魚は釣るより食べる&作る専門で大学の時のバイト経験を活かして実は調理師免許をもっている。